投稿 阪神大水害の爪跡、巨石群を穿つ(うがつ) Vol.27 No.9 2013

施工

当該工事の施工上のポイントは、常に地山および巨石を切削部がホールドすることである。巨石が一度踊りはじめると始末に負えなくなり、頑健な掘進機を変形させることさえ過去に経験している。このように一瞬たりとも気を抜くことは禁物であり、かなりのウエイトでオペレータの技能も関係する。当該工事においてはCMT工法に携わること27年のベテランオペレータが担当した。

日々の施工管理においては、チャンバ内土圧、面板の切羽への押付け力、カッタトルク、推進速度、取込み土量を正確に監視して切羽の保持を図ることとした。例えば土量管理については50cmごとに土量測定を実施して過剰取り込みを防ぎ、また地山の状況により推進速度をこまめに調節することで巨石が踊り出すことのない様に心掛けた。

また、カーブに入ってからは、曲線の線形を確保するために切削機をはじめ先頭管付近に設置している6カ所の隙間センサのデータを管理し、掘進機側部の注入設備から固結滑材を常時注入して曲線の線形確保に努めた。

当現場の切羽面は無水層であるため切羽泥水は逸水の危険があり、泥水の比重や粘性などのチャンバ土圧と外圧とのバランスが難しい。一般的な現場に比べて泥水は粘性を高めにしてコントロールした。

発進当初からカッタトルクを示す針は最大値付近で大きく振れ、巨石の存在を示した。しかし機内の2次クラッシャに掛る負荷はさほど大きくは無く、掘削ビットによる破砕が順調であることを示した。土被りは約4~6.4mであったが、地表面においてはゴロゴロと遠雷を思わせるような騒音があり、切削地点から約30m付近までは振動も感じられた。そのために直ちに現場を停止させて周辺の家屋調査なども実施したが、工事終了後の再調査の結果、周辺建物への影響はほとんど無かった。

以上のように設計段階から十分な検討を基に設備や施工方法を検討し、施工にあたってはあらゆる問題を考慮しながら慎重に取り組んだ結果、トラブルもなく竣工することができた。

ただ、回収した切削部の面板および回転部外周の摩耗は激しく、摩耗対策用のハードフェーシングばかりではなく超硬チップも原型を留めないほど摩耗しており、如何に大きな押付け力の中での掘進であったかを示すものだと実感させられた。同時にローラビットや埋め込み部の超硬チップの欠け落ちや破損は見受けられず、チップの硬度選定などは適切であったことも確認できた。

おわりに

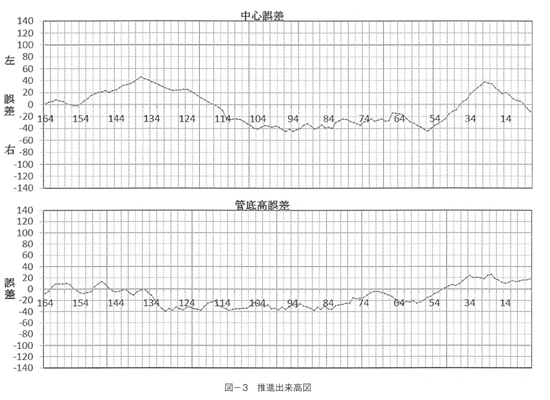

谷崎純一郎の「細雪」や妹尾河童の「少年H」の作品にも綴られている阪神大水害は阪神・淡路大地震と共に神戸市民にとって忘れることのできない災害であり、神戸市内にはこれを悼む祠(ほこら)や慰霊碑があちこちに残っている。六甲山からの土石流により形成された南麓部の巨石群の中での推進工事は非常に困難であり、設計者・施工者共に、如何なる工法が適切であるか?どのような施工をすればよいか?と悩んだが、十分な事前検討計画と、慎重な施工の結果、別表に示す通り非常に高い施工精度で竣工することができた。

当該工事において、地元住民の方々のご理解、ご協力、工事関係者の課題解決への真剣な取り組みにより、如何に困難な工事であっても克服することができることを証明できたと、関係の皆様と共に喜びを分かち合いたいとの想いを深くしている次第である。

施工実績

代表的な施工事例です。

山口県宇部市

φ840mm

大中口径管改築推進工法

紹介動画あり

愛知県豊橋市

φ1000mm×1448m

500R 3箇所,700R 4箇所

新潟県

φ1350mm

可燃性ガス含有地盤

高土被り

山岳下 120m

神戸市

φ1000mm×251m

障害物

地下鉄築造時の親杭

(H300×300-9本)

お電話でのお問い合わせはこちら

06-4303-6026

CMT工法協会事務局

http://www.suiken-cmt.co.jp/

大阪市平野区加美東4-3-48

株式会社推研 内

TEL 06-4303-6026

FAX 06-4303-6029

E-mail info@nullsuiken-cmt.co.jp